Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

OnTopic Hardware Equalizer

- Ersteller Psychotronic

- Erstellt am

Bitte stark genau im Thema bleiben wie es im ersten Beitrag steht. Alles andere gilt als OT und kann gelöscht werden.

Michael Burman

⌘⌘⌘⌘⌘

Im Line6 HX Stomp gibt es z.B. Equalizer. Warum gut? Weil vollparametrisch. Das war bei Line6 nicht immer so. Und das Gerät kann auch Stereo und Line-Pegel verarbeiten. Und man kann bis zu 8 Effekte gleichzeitig anwenden. Also gibt es dort auch Kompressoren (darunter auch vollparametrisch), Reverbs, Delays usw. Speicherbar, digital, Latenz ist aber eher niedrig.

roh'signal

||||||||||

Superneutral & durch das durchdachte Konzept ultraflexibel... wenn Du "Färbung" suchst, bist Du bei dem Teil falsch. Ja, ist scheiße teuer... aber leider geil.

zaehl.com

zaehl.com

EQ1 Stereo Equalizer | Zähl Elektronik-Tontechnik

The legendary ZÄHL EQ from the state-of-the-art mixing console AM1 in the API 500 format

serge

*****

Horn

*****

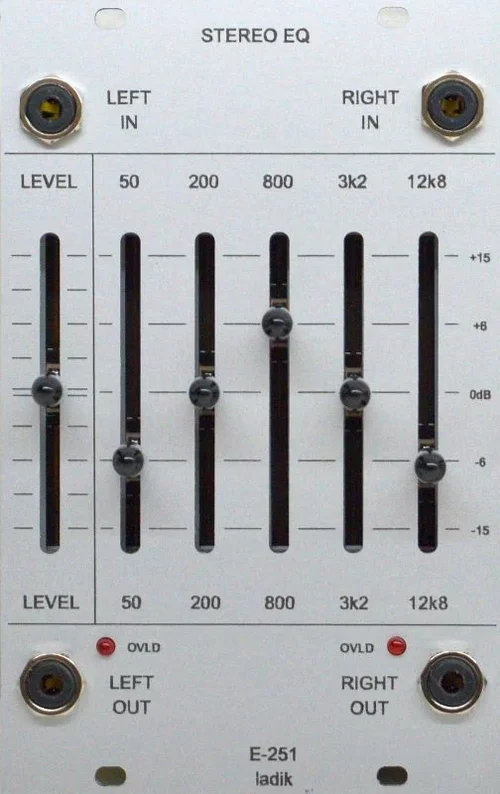

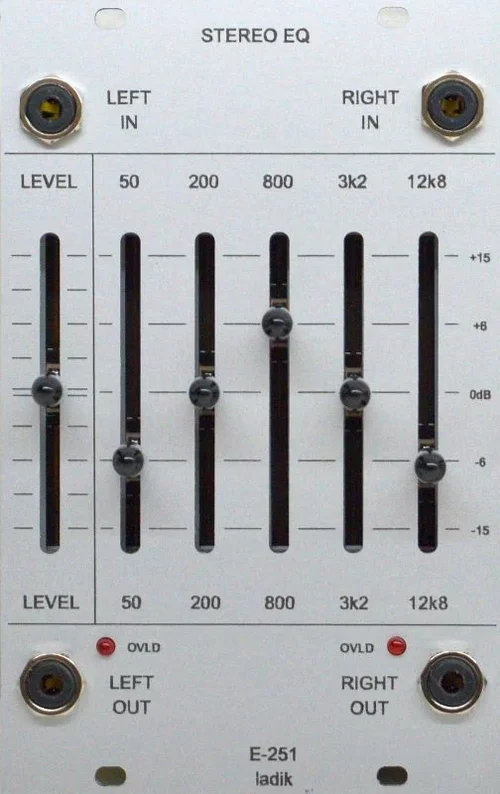

Ich habe eine Mono-Festfilterbank F-110 von Ladik und einen graphischen Stereo-EQ E-251 von Ladik im Modularsystem - das ist leider das einzige, mit dem ich aufwarten kann. Natürlich haben einige meiner Hardware-Geräte wie mein Vermona DSR-3 Spring Reverb oder der SPL Channel One Preamp auch Equalizer eingebaut, aber so etwas war wahrscheinlich eher nicht gemeint, oder?

Ich bin immer so ein wenig ratlos bzgl. Equalizern. Ich meine immer: wenn man die braucht, muss doch irgendetwas mit der Signalquelle schon nicht stimmen, oder nicht? Vocals sind natürlich eine Ausnahme. Obwohl ... ...

...

Ich bin immer so ein wenig ratlos bzgl. Equalizern. Ich meine immer: wenn man die braucht, muss doch irgendetwas mit der Signalquelle schon nicht stimmen, oder nicht? Vocals sind natürlich eine Ausnahme. Obwohl ...

Zuletzt bearbeitet:

Michael Burman

⌘⌘⌘⌘⌘

Mit EQ-Einsatz schafft man beim Mixing z.B. Klarheit, bessere Trennung von Instrumenten / Vocals. Für bessere Heraushörbarkeit von Main-Vocals z.B. den Rest in dem Frequenzbereich absenken, wo die Vocals für bessere Heraushörbarkeit relevante Frequenzbereiche haben. Gilt auch für alles Andere, wenn man keinen undefinierten Matsch produzieren möchte.Ich bin immer so ein wenig ratlos bzgl. Equalizern. Ich meine immer: wenn man die braucht, muss doch irgendetwas mit der Signalquelle schon nicht stimmen, oder nicht? Vocals sind natürlich eine Ausnahme. Obwohl ......

Horn

*****

Danke, Michael, das weiß ich. Was ich sagen wollte: Mein Ziel war eigentlich immer und ist es noch, dass das schon beim Quellmaterial berücksichtigt wird. Beethoven hatte auch keinen Equalizer um die Streicher auszublenden, wenn man die Oboe besser hören sollte. Er musste dann schon das pp für die Streicher in die Partitur schreiben zum f für die Oboe und das "Arrangement" so anlegen, dass die Streicher-Akkorde die Melodie der Oboe in ihrem Frequenzbereich nicht stören.Mit EQ-Einsatz schafft man beim Mixing z.B. Klarheit, bessere Trennung von Instrumenten / Vocals. Für bessere Heraushörbarkeit von Main-Vocals z.B. den Rest in dem Frequenzbereich absenken, wo die Vocals für bessere Heraushörbarkeit relevante Frequenzbereiche haben. Gilt auch für alles Andere, wenn man keinen undefinierten Matsch produzieren möchte.

Michael Burman

⌘⌘⌘⌘⌘

Wenn wir Klassik mit Pop-Musik vergleichen, so ist die Klanggestaltung in der Pop-Musik anders. EQ's, Kompressoren usw. E-Gitarren werden z.B. auch meist nachgeregelt bzw. bekommen ihre Klangfärbung durch Amps etc. Wie, Beethoven hat keine E-Gitarren eingesetzt? Und Synthesizer?...Danke, Michael, das weiß ich. Was ich sagen wollte: Mein Ziel war eigentlich immer und ist es noch, dass das schon beim Quellmaterial berücksichtigt wird. Beethoven hatte auch keinen Equalizer um die Streicher auszublenden, wenn man die Oboe besser hören sollte. Er musste dann schon das pp für die Streicher in die Partitur schreiben zum f für die Oboe und das "Arrangement" so anlegen, dass die Streicher-Akkorde die Melodie der Oboe in ihrem Frequenzbereich nicht stören.

Horn

*****

Ja, aber gerade das ist ja ein Vorteil elektronischer oder elektro-akustischer Musik. Wenn das Arrangement von vorn herein durchdacht ist, bewegen sich die Elemente schon direkt in den richtigen Frequenzbereichen und müssen nachher nicht mehr nachbearbeitet werden. Und das kann man ganz leicht beeinflussen, wenn man schon bei den Eingangssignalen ordentlich arbeitet.Wenn wir Klassik mit Pop-Musik vergleichen, so ist die Klanggestaltung in der Pop-Musik anders. EQ's, Kompressoren usw. E-Gitarren werden z.B. auch meist nachgeregelt bzw. bekommen ihre Klangfärbung durch Amps etc. Wie, Beethoven hat keine E-Gitarren eingesetzt? Und Synthesizer?...

Michael Burman

⌘⌘⌘⌘⌘

Nun ja, dynamische Filter in Synthesizern haben nicht unbedingt die Funktion eines Equalizers. Klar kann man mit einem LP-Filter die Höhen absenken. Ein HP-Filter hat schon mal nicht jeder Synthesizer usw. Nicht-dynamische Filter oder Equalizer ... Vollparametrische Equalizer bieten eben die größte Flexibilität beim Gestalten der Frequenzbereiche.

Feinstrom

*****

Ganz ähnlich:Großer Fan von Festfilterbänken: Färben immer und entfernen bei Bedarf ganze Frequenzbänder. Herrlich, aber subtil geht anders.

Ich mag gern Equalizer wie den Vermona E 2010 oder den Aria EQ-500, eben weil sie färben wie Hulle und (gerade wenn man die Kanäle beim Vermona hintereinanderschaltet) fast so zupacken wie eine Filterbank.

Der einzige parametrische Equalizer, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat (wurde von Peter Weihe mal anlässlich eines Recording-Workshops vorgeführt), war der Massenburg GML 8200.

Aber der ist für meine Liga auf keine irgendwie erdenkliche Weise zu rechtfertigen...

Schöne Grüße

Bert

serge

*****

Aber was ist, wenn das, was an der Signalquelle "nicht stimmt", kein technischer Fehler ist, der der Korrektur per EQ bedarf (also ein handwerkliches Problem), sondern eine Abweichung von der klanglichen Vorstellung ist, die die Künstler im Kopf hören?Ich bin immer so ein wenig ratlos bzgl. Equalizern. Ich meine immer: wenn man die braucht, muss doch irgendetwas mit der Signalquelle schon nicht stimmen, oder nicht?

Manchmal begrübel ich eine verwandte Frage: Ist ein Equalizer Teil der Signalquelle Synthesizer oder nur eine nachgeordnete Korrekturmöglichkeit? Oder allgemeiner: Wo hört das Instrument "Synthesizer" auf, also welche Bausteine sind noch als Teil des Instruments und dessen Klangformung anzusehen?

Also erst ein Blick in die Geschichte: Spätestens seit dem umwerfenden Erfolg des Roland D-50 von 1987 gehören eingebaute Effekte wohl "zum guten Ton", in diesem Falle Hall, Echo, Chorus…und ein Equalizer.

Und Federhall und Equalizer gab es ja bereits im EMS VCS3 von 1969, Federhall und Festfilterbank waren in den frühen Moog-Modulsystemen ab 1965 zu finden.

Abseits von Modulsystemen findet man Filterbänke äußerst selten in fest aufgebauten Synthesizern, eine rühmliche Ausnahme ist die Resonator-Filterbank des Moog Polymoog von 1975 (na, wer kennt noch eine Ausnahme?).

Eingebaute Modulationseffekte wurden unter anderem mit dem Phaser des ARP Quadra von 1980 populär.

Wenn ich statt der Geschichte die Technik betrachte, gehören sowohl Equalizer mit Shelving- und Bell-Bändern als auch die "klassischen" Synthesizerfilter Tief-/Hoch- und Bandpass (und Allpass im Phaser nicht vergessen!) der Gattung "Filter" an.

Bleibt noch die künstlerisch/ästhetische Position: Da lande ich dann bei Kraftwerk und ihrem Diktum vom "Studio als Instrument"…und wiederum dem VCS3, dessen Name vollständig ausgeschrieben ja "Voltage Controlled Studio" lautet (wofür hingegen die "3" steht, ist mir auf die Schnelle nicht mehr erinnerlich…wars die dritte Version?).

Was mich in der Summe dann dazu führt, dass wir hier unter Synthesizerbegeisterten zwar vom speziellen Klang eines bestimmten Synthesizers reden können, dass letztlich aber der Klang eines bestimmten Stücks mit all seinen Klangformungen entscheidend ist, dass also die gesamte Signalbearbeitungskette zum Klang eines Instruments gehört.

einseinsnull

[nur noch PN]

Ja, aber gerade das ist ja ein Vorteil elektronischer oder elektro-akustischer Musik. Wenn das Arrangement von vorn herein durchdacht ist

wenn aber z.b. die komposition schon vorher da war, dann funktioniert das mit dem "arrangement" so nicht mehr.

beethoven hatte außerdem auch bereits einen raum um sein orchester herum, der will auch nachgebildet oder durch etwas ersetzt werden.

roh'signal

||||||||||

Sehr schön beschrieben... ich persönlich bevorzuge es tatsächlich, das Audiosignal bereits mit Compressor & EQ so zu formen (dafür eher "färbende" Gerätschaften), so dass später beim Mix an der Einzelspur nicht mehr viel nachzujustieren ist. Beim Mixing geht es dann vielmehr darum, dass sich die Einzelspuren/Instrumente und Gruppen frequenzseitig nicht gegenseitig in die Quere kommen und maskieren. Da sollte die Maxime dann "So viel wie nötig, so wenig wie möglich" lauten- dafür sind dann wiederum die neutralen Kandidaten am besten geeignet... dahingehend auch meine Empfehlung weiter oben.Aber was ist, wenn das, was an der Signalquelle "nicht stimmt", kein technischer Fehler ist, der der Korrektur per EQ bedarf (also ein handwerkliches Problem), sondern eine Abweichung von der klanglichen Vorstellung ist, die die Künstler im Kopf hören?

Manchmal begrübel ich eine verwandte Frage: Ist ein Equalizer Teil der Signalquelle Synthesizer oder nur eine nachgeordnete Korrekturmöglichkeit? Oder allgemeiner: Wo hört das Instrument "Synthesizer" auf, also welche Bausteine sind noch als Teil des Instruments und dessen Klangformung anzusehen?

Also erst ein Blick in die Geschichte: Spätestens seit dem umwerfenden Erfolg des Roland D-50 von 1987 gehören eingebaute Effekte wohl "zum guten Ton", in diesem Falle Hall, Echo, Chorus…und ein Equalizer.

Und Federhall und Equalizer gab es ja bereits im EMS VCS3 von 1969, Federhall und Festfilterbank waren in den frühen Moog-Modulsystemen ab 1965 zu finden.

Abseits von Modulsystemen findet man Filterbänke äußerst selten in fest aufgebauten Synthesizern, eine rühmliche Ausnahme ist die Resonator-Filterbank des Moog Polymoog von 1975 (na, wer kennt noch eine Ausnahme?).

Eingebaute Modulationseffekte wurden unter anderem mit dem Phaser des ARP Quadra von 1980 populär.

Wenn ich statt der Geschichte die Technik betrachte, gehören sowohl Equalizer mit Shelving- und Bell-Bändern als auch die "klassischen" Synthesizerfilter Tief-/Hoch- und Bandpass (und Allpass im Phaser nicht vergessen!) der Gattung "Filter" an.

Bleibt noch die künstlerisch/ästhetische Position: Da lande ich dann bei Kraftwerk und ihrem Diktum vom "Studio als Instrument"…und wiederum dem VCS3, dessen Name vollständig ausgeschrieben ja "Voltage Controlled Studio" lautet (wofür hingegen die "3" steht, ist mir auf die Schnelle nicht mehr erinnerlich…wars die dritte Version?).

Was mich in der Summe dann dazu führt, dass wir hier unter Synthesizerbegeisterten zwar vom speziellen Klang eines bestimmten Synthesizers reden können, dass letztlich aber der Klang eines bestimmten Stücks mit all seinen Klangformungen entscheidend ist, dass also die gesamte Signalbearbeitungskette zum Klang eines Instruments gehört.

Dieser Ansatz ist allgemein bekannt und kommt - sofern Outboard Equipment eingesetzt wird * - nach meinem Kenntnisstand auch oft zum Einsatz. Das ist eine maximal individuelle Angelegenheit... die "Regeln & Empfehlungen" aus den einschlägig bekannten Lehrbüchern muss man dann manchmal einfach ignorieren. Isso!

* Der Ansatz funktioniert allerdings auch ITB... ist auch deutlich günstiger, macht aber weniger Spaß

einseinsnull

[nur noch PN]

Sehr schön beschrieben... ich persönlich bevorzuge es tatsächlich, das Audiosignal bereits mit Compressor & EQ so zu formen (dafür eher "färbende" Gerätschaften), so dass später beim Mix an der Einzelspur nicht mehr viel nachzujustieren ist.

wo genau siehst du denn den unterschied zwischen "das signal bereits" und "später beim mix an der einzelspur"?

roh'signal

||||||||||

Ok, evtl. missverständlich formuliert - ich mach's kurz... muss mein frisch aufgesetztes Arch Linux feintunenwo genau siehst du denn den unterschied zwischen "das signal bereits" und "später beim mix an der einzelspur"?

1. Schritt: Sounddesign (der Einzelspur bzw. des Audiosignlals, egal ob mono oder stereo) gemäß eigener Vorstellung so weit wie möglich vor dem Recording finalisieren... macht mir persönlich am meisten Spaß.

2. Im Mix dann eine entsprechende "Entzerrung" vornehmen, um die relevanten Frequenzbereiche voneinander zu trennen, um etwaigen Maskierungen vorzubeugen. Das mag man an der Einzelspur notwendig werden (dann hat man evtl. bei Schritt 1 irgendetwas übertrieben) - in der Regel macht man das aber auf der Gruppe (z.B. Drums) oder eben auf der Masterspur. Macht auch Spaß... ist aber je nach Anzahl der Spuren eine knifflige Angelegenheit.

Ähnliche Themen

- Antworten

- 27

- Aufrufe

- 3K

- Antworten

- 0

- Aufrufe

- 1K

- Antworten

- 14

- Aufrufe

- 2K

Neue Beiträge

-

Für welche halbwegs sinnvollen Dinge nutzt ihr KI / ChatGPT im Alltag?

- Letzter: PhonicGate

-

-

-

-

-

-

News

-

News Next-Generation MIDI Controller kommen - eine ganze Ladung

- Gestartet von Moogulator

- Antworten: 1

-

-

-

News Konzertbericht - Assfalt + Tigerjunge - Düsseldorf, 5.12.2025

- Gestartet von Moogulator

- Antworten: 0

-

-

News Sounddesign und Auswahl - Studiomöbel und Aufstellung - 2 Themen im SequencerTalk 261 - live 20:30

- Gestartet von Moogulator

- Antworten: 1

-

News Waldorf Protein - Talk mit Rolf Wöhrmann über eine neue Synthesizer-Serie

- Gestartet von Moogulator

- Antworten: 0

App installieren

So wird die App in iOS installiert

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.