Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

der typische Klang eines Synthesizers, Zufall oder Absicht?

- Ersteller hugo.33.im_toaster

- Erstellt am

Tim Kleinert

...

Ingenieure wie Moog liessen sich trotz ihrer fundierten Kenntnisse der Elektrotechnik immer auch von ihrer Intuition leiten.

Auch der Engineering-Parameter Nr.1, nämlich die Herstellungskosten (!), können über die Wahl eines klangrelevanten Designs oder Bauteiles entscheiden. Das kann u.U. sehr interessante Resultate ergeben.

So waren/sind gute Resultate immer ein Gemisch aus Kalkül, Intuition und Happy Accidents.

So wie in der Musik. ;)

(Nicht um hier wieder in die D/A-Debatte abzuschweifen, aber genau dies fehlt bei DSP.)

Auch der Engineering-Parameter Nr.1, nämlich die Herstellungskosten (!), können über die Wahl eines klangrelevanten Designs oder Bauteiles entscheiden. Das kann u.U. sehr interessante Resultate ergeben.

So waren/sind gute Resultate immer ein Gemisch aus Kalkül, Intuition und Happy Accidents.

So wie in der Musik. ;)

(Nicht um hier wieder in die D/A-Debatte abzuschweifen, aber genau dies fehlt bei DSP.)

Summa

hate is always foolish…and love, is always wise...

tim schrieb:(Nicht um hier wieder in die D/A-Debatte abzuschweifen, aber genau dies fehlt bei DSP.)

Man macht auch bei der Synth-Programmierung Kompromisse zwischen DSP/CPU-Leistung und Funktionsvielfalt und auch Programmierer machen Fehler die sie im Code lassen, wenn's gut klingt oder die Factory Presets unter der Aenderung leiden wuerden.

Tim Kleinert

...

Summa schrieb:tim schrieb:(Nicht um hier wieder in die D/A-Debatte abzuschweifen, aber genau dies fehlt bei DSP.)

Man macht auch bei der Synth-Programmierung Kompromisse zwischen DSP/CPU-Leistung und Funktionsvielfalt und auch Programmierer machen Fehler die sie im Code lassen, wenn's gut klingt oder die Factory Presets unter der Aenderung leiden wuerden.

Das ist so. Ich meinte aber eher Sachen wie z.B. Filteralgorithmen. Es ist eine Tatsache dass viele Programmierer mathematisch zuwenig fit sind, um einen digitalen Filter mathematisch selber auszuformulieren (das ist auch ziemlich heavy wenn man es richtig machen will). Die meisten benutzen eine Software, da gibt man die Koeffizienten rein und sie spuckt die Formel raus. Darum gibts auch so wenig eigenständig klingende Digitalfilter. (Ein guter Freund von mir verdient sich seine Brötchen indem er Plugins plattform-transferiert (also AU zu VST übersetzen und umgekehrt), und das meiste was ihm da im Code an Filtern begegnet, sei ziemlich uninspiriert.)

Summa

hate is always foolish…and love, is always wise...

Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, es gibt im Plug-In Bereich 'ne Menge Bodensatz. Das liegt zum Teil sicher am Kenntnisstand der Programmierer aber zum Teil auch daran dass die User/Programmiere die nicht merken wie "schlecht" es klingt. Warum soll man sich mehr Muehe geben, wenn man den Unterschied nicht bemerkt?

Andererseits muss ein mathematisch gut programmierter Filter nicht unbedingt musikalisch sinnvoll klingen, die Analog Filter waren zum Teil ja auch alles andere als ideal aufgebaut, wie z.B. das "vermurkste" 24dB Filter der 303 und haben trotzdem ihre Freunde gefunden....

Andererseits muss ein mathematisch gut programmierter Filter nicht unbedingt musikalisch sinnvoll klingen, die Analog Filter waren zum Teil ja auch alles andere als ideal aufgebaut, wie z.B. das "vermurkste" 24dB Filter der 303 und haben trotzdem ihre Freunde gefunden....

Moogulator

Admin

Re: der typische Klang eines Synthesizers, Zufall oder Absic

imo sind die Vorredner da nicht so falsch..

vieles ist eine mischung aus nachbau, patentumgehung, geldsparen und gewissen zielen uuund: ideal ist ja oft nichts in analog, dh manche verformungen sind gewollt, andere sind einfach nicht anders zu machen gewesen aus sicht des konstrukteurs..

sprich: man hatte ein ziel und hat es so gut wie möglich umgesetzt..

so ähnlich wie das auch digital passiert, nur: da kann man mehr "falsch" machen.. imo sind die meisten VAs nicht "modelliert" nach irgendwas sondern man hat "so gut es geht" was zusammengebaut..

ja, die formulierung mathematisch nicht ausformuliert ist garnicht so schlecht.. das heisst nicht, dass die "alle doof" sind, sondern eher.. das das eine dicke aufgabe ist.. zumal eben simulation nur bei wenigen wirklich statt findet.. zB bei den cw asb teilen ist das so..

wie gut das gelungen ist, kann man dann selber beurteilen.. bei den meisten anderen hat man zumindest nicht an was spezielles gedacht.. imho.

hugo.33.im_toaster schrieb:Was denkt Ihr, hatten die Konstrukteure analoger Geräte bestimmte Vorstellungen wie ihre Synthesizer klingen sollen?

Oder wäre Herr Moog auch mit einem anderen Filteraufbau zufrieden gewesen? Musste Yamahas CS-Serie so unverwechselbar klingen?

imo sind die Vorredner da nicht so falsch..

vieles ist eine mischung aus nachbau, patentumgehung, geldsparen und gewissen zielen uuund: ideal ist ja oft nichts in analog, dh manche verformungen sind gewollt, andere sind einfach nicht anders zu machen gewesen aus sicht des konstrukteurs..

sprich: man hatte ein ziel und hat es so gut wie möglich umgesetzt..

so ähnlich wie das auch digital passiert, nur: da kann man mehr "falsch" machen.. imo sind die meisten VAs nicht "modelliert" nach irgendwas sondern man hat "so gut es geht" was zusammengebaut..

ja, die formulierung mathematisch nicht ausformuliert ist garnicht so schlecht.. das heisst nicht, dass die "alle doof" sind, sondern eher.. das das eine dicke aufgabe ist.. zumal eben simulation nur bei wenigen wirklich statt findet.. zB bei den cw asb teilen ist das so..

wie gut das gelungen ist, kann man dann selber beurteilen.. bei den meisten anderen hat man zumindest nicht an was spezielles gedacht.. imho.

MiK

Löten&Coden

Moin,

wie ja schon erwähnt wurde, sind es sicherlich mehrere Faktoren, die den finalen Sound eines Gerätes beeinflussen. Ich entwickle ja selber gerade einen Analogsynth, und meine Erfahrungen zu dem Thema sehen da etwa so aus:

Erstmal bildet man die Physik so ab, dass sie auf dem Oszilloskop annehmbar aussieht. Also ein Sägezahn z.B. innerhalb seiner definierten Grenzen schwingt, keine Peaks bringt und nicht "rund" wird. Und hier ist schon der erste Schritt. Man schaut sich das an, es ist irgendwas nicht ganz so 100%ig, aber wenn man das Problem hier beseitig, kommt woanders ein neues rein. Beispielsweise die Franco-Kompensation eines relaxation oscillators für nen Sägezahn. Lässt man ihn weg, hat man Theater mit dem CV-Scaling bei hohen Frequenzen. Baut man ihn ein, ist der untere Teil des Sägezahns bei hohen Frequenzen nicht mehr ganz sauber (und das ist ja nach Franco eben so gewollt). Dann kommt noch die Reset-Zeit dazu, um den Kondensator zu entladen. Der braucht eine konstante Zeit, bei zunehmder Frequenz wird also im Gesamtbild diese Entladung auch nicht mehr ein senkrechter Strich sein, sondern eben eine fallende Rampe. Genau das kompensiert der Franco dann ja auch, die verlorene Zeit durch "überspringen" dieser Zeit beim Ladevorgang des Kondensators.

Viel Technik, aber das Resultat: Der Sägezahn ist kein reiner Sägezahn mehr. Dann kommen die Waveshaper dahinter. Einen Dreieck aus dem Sägezahn zu machen ist noch relativ trivial. Je nach Technik gibts dann da aber evtl. auch wieder einen gewissen "Dreckfaktor", z.B. passen vielleicht die beiden Teile (ramp up und ramp down) von der Amplitude nicht 100%ig zueinander, oder die Spitzen werden etwas rundlich oder sowas.

Wenn man dann noch nen Sinus draus macht, kommen diese "Macken" dann auch da noch zum Vorschein.

Das Gesamtbild ist also eine Sammlung an Wellenformen, die zwar nah an der Physik sind, also wie sie sein sollten, aber aus technischen Gründen und Kompromissen eben nicht 100%ig dran. Da es hier um die Oberwellenbildung geht, ist also schonmal der Unterschied zwischen den VCOs, die theoretisch alle die gleichen Wellenformen erzeugen, ein wichtiger Faktor bei dem eigenen Charakter des Gesamtkonstruktes.

Der alte Moog 901 (das war glaub der VCO) hat seinen speziellen Charakter z.B. wohl daraus, daß er "jittert". Da gibts ne Seite im Netz, wo das mal jemand mit dem Oszi angeschaut hat und gefilmt hat. Im Prinzip ist dieser Jitter eine Modulation der Pulsweite mit Noise, wenn man so will. Hab das letztens mal ausprobiert. Der unterschied zwischen einem "reinen" Rechteck und einem leicht Jitternden ist im direkten Vergleich nicht extrem, aber eben durchaus hörbar.

Und so zieht sich das dann durch alle Komponenten. Leichte Fehler hier und da, die aus Kompromissen bei der Entwicklung entstehen, sei es um das ganze Gerät wartungsfreundlich zu halten und auf unglaublich viele Trimmer zu verzichten, um alles perfekt einzustellen, oder aus Kostengründen, um noch 2 Opamps einzusparen, oder was auch immer. Vermutlich weniger "gewollt" als viel mehr "akzeptiert".

Ich habe neulich von einem Bekannten mal ne Sammlung Sägezähne seiner ganzen echten Analogen bekommen, leider etwas schwach aufgenommen, aber mit einem Audio-Editor lässt sich da schon ganz drastisch sehen, daß der physikalisch wohldefinierte Sägezahn einfach überall anders aussieht. Der Arp hat übrigens IMHO den saubersten gehabt :) Aber hier mal Peaks oben und unten, da zu rund, weil man nicht an den Filtern vorbeikommt, woanders ist die Ladekurve des Kondensators rauszusehen. Und jeder hat dadurch eben seinen eigenen Klangcharakter.

Das Problem an den digitalen Synths ist hier schlichtweg seine "Reinheit". Um all diese Macken da hinzubekommen, muß man sie explizit reinprogrammieren. Und dazu muß man auch schon mal sehr viele Synths angeschaut haben, um das Verhalten zu analysieren. Und ich denke, es ist nichtmal mit einem supertollen Oszilloskop möglich, hier alle Details zu sehen, die den Klang beeinflussen. Setzt man das also in digital um, wird es vielleicht nah rankommen, aber doch nie 100% so sein.

Theoretisch ist es möglich, einen DSP-Synth zu bauen, der all das kann. Wäre es das nicht, wäre es ja auch nicht möglich, das Original digital aufzunehmen und wiederzugeben, und auf einer CD mit 44.1KHz/16bit einen Minimoog wiederzuerkennen.

Alles eine Frage der Rechenleistung und der Ideenvielfalt des Entwicklers.

wie ja schon erwähnt wurde, sind es sicherlich mehrere Faktoren, die den finalen Sound eines Gerätes beeinflussen. Ich entwickle ja selber gerade einen Analogsynth, und meine Erfahrungen zu dem Thema sehen da etwa so aus:

Erstmal bildet man die Physik so ab, dass sie auf dem Oszilloskop annehmbar aussieht. Also ein Sägezahn z.B. innerhalb seiner definierten Grenzen schwingt, keine Peaks bringt und nicht "rund" wird. Und hier ist schon der erste Schritt. Man schaut sich das an, es ist irgendwas nicht ganz so 100%ig, aber wenn man das Problem hier beseitig, kommt woanders ein neues rein. Beispielsweise die Franco-Kompensation eines relaxation oscillators für nen Sägezahn. Lässt man ihn weg, hat man Theater mit dem CV-Scaling bei hohen Frequenzen. Baut man ihn ein, ist der untere Teil des Sägezahns bei hohen Frequenzen nicht mehr ganz sauber (und das ist ja nach Franco eben so gewollt). Dann kommt noch die Reset-Zeit dazu, um den Kondensator zu entladen. Der braucht eine konstante Zeit, bei zunehmder Frequenz wird also im Gesamtbild diese Entladung auch nicht mehr ein senkrechter Strich sein, sondern eben eine fallende Rampe. Genau das kompensiert der Franco dann ja auch, die verlorene Zeit durch "überspringen" dieser Zeit beim Ladevorgang des Kondensators.

Viel Technik, aber das Resultat: Der Sägezahn ist kein reiner Sägezahn mehr. Dann kommen die Waveshaper dahinter. Einen Dreieck aus dem Sägezahn zu machen ist noch relativ trivial. Je nach Technik gibts dann da aber evtl. auch wieder einen gewissen "Dreckfaktor", z.B. passen vielleicht die beiden Teile (ramp up und ramp down) von der Amplitude nicht 100%ig zueinander, oder die Spitzen werden etwas rundlich oder sowas.

Wenn man dann noch nen Sinus draus macht, kommen diese "Macken" dann auch da noch zum Vorschein.

Das Gesamtbild ist also eine Sammlung an Wellenformen, die zwar nah an der Physik sind, also wie sie sein sollten, aber aus technischen Gründen und Kompromissen eben nicht 100%ig dran. Da es hier um die Oberwellenbildung geht, ist also schonmal der Unterschied zwischen den VCOs, die theoretisch alle die gleichen Wellenformen erzeugen, ein wichtiger Faktor bei dem eigenen Charakter des Gesamtkonstruktes.

Der alte Moog 901 (das war glaub der VCO) hat seinen speziellen Charakter z.B. wohl daraus, daß er "jittert". Da gibts ne Seite im Netz, wo das mal jemand mit dem Oszi angeschaut hat und gefilmt hat. Im Prinzip ist dieser Jitter eine Modulation der Pulsweite mit Noise, wenn man so will. Hab das letztens mal ausprobiert. Der unterschied zwischen einem "reinen" Rechteck und einem leicht Jitternden ist im direkten Vergleich nicht extrem, aber eben durchaus hörbar.

Und so zieht sich das dann durch alle Komponenten. Leichte Fehler hier und da, die aus Kompromissen bei der Entwicklung entstehen, sei es um das ganze Gerät wartungsfreundlich zu halten und auf unglaublich viele Trimmer zu verzichten, um alles perfekt einzustellen, oder aus Kostengründen, um noch 2 Opamps einzusparen, oder was auch immer. Vermutlich weniger "gewollt" als viel mehr "akzeptiert".

Ich habe neulich von einem Bekannten mal ne Sammlung Sägezähne seiner ganzen echten Analogen bekommen, leider etwas schwach aufgenommen, aber mit einem Audio-Editor lässt sich da schon ganz drastisch sehen, daß der physikalisch wohldefinierte Sägezahn einfach überall anders aussieht. Der Arp hat übrigens IMHO den saubersten gehabt :) Aber hier mal Peaks oben und unten, da zu rund, weil man nicht an den Filtern vorbeikommt, woanders ist die Ladekurve des Kondensators rauszusehen. Und jeder hat dadurch eben seinen eigenen Klangcharakter.

Das Problem an den digitalen Synths ist hier schlichtweg seine "Reinheit". Um all diese Macken da hinzubekommen, muß man sie explizit reinprogrammieren. Und dazu muß man auch schon mal sehr viele Synths angeschaut haben, um das Verhalten zu analysieren. Und ich denke, es ist nichtmal mit einem supertollen Oszilloskop möglich, hier alle Details zu sehen, die den Klang beeinflussen. Setzt man das also in digital um, wird es vielleicht nah rankommen, aber doch nie 100% so sein.

Theoretisch ist es möglich, einen DSP-Synth zu bauen, der all das kann. Wäre es das nicht, wäre es ja auch nicht möglich, das Original digital aufzunehmen und wiederzugeben, und auf einer CD mit 44.1KHz/16bit einen Minimoog wiederzuerkennen.

Alles eine Frage der Rechenleistung und der Ideenvielfalt des Entwicklers.

Moogulator

Admin

imgrunde sind einige "kult" instrumente falsch konstruiert..

viele analoge oscs , hier moog erzeugen eine kleine "PWM", driften und machen andere ungenaue dinge.. das gilt auch für die ansteuerung oder die hüllkurven..

der ms20 ist ein sehr gutes beispiel, wie ansich ein synthesizer nicht zu bauen ist.. er ist wie ente zu auto, dennoch ist er -und grade deshalb- musikalisch nicht immer uninteressant, weil eben alles verzerrt und selbst die VCOs mit max pegel schon fast "ringmodulieren" ;) (ohne ihn einzuschalten, den ringmod) ;)

der dreckige sound ist beliebt in vielen ecken der musik.. aber gewollt? ich sage mal: der drift zwischen den modellen und die bauweise sind eher ein tribut an den preis..

viele analoge oscs , hier moog erzeugen eine kleine "PWM", driften und machen andere ungenaue dinge.. das gilt auch für die ansteuerung oder die hüllkurven..

der ms20 ist ein sehr gutes beispiel, wie ansich ein synthesizer nicht zu bauen ist.. er ist wie ente zu auto, dennoch ist er -und grade deshalb- musikalisch nicht immer uninteressant, weil eben alles verzerrt und selbst die VCOs mit max pegel schon fast "ringmodulieren" ;) (ohne ihn einzuschalten, den ringmod) ;)

der dreckige sound ist beliebt in vielen ecken der musik.. aber gewollt? ich sage mal: der drift zwischen den modellen und die bauweise sind eher ein tribut an den preis..

Bernie

|||||||||||||||

Re: der typische Klang eines Synthesizers, Zufall oder Absic

In den Anfängen hat man ja versucht, mit einem Synthesizer die echten Instrumente nachzuahmen. Das oberste Ziel war meist eine möglichst authentische Imitation von Orchesterinstrumenten. Ein Synthesizer sollte ja helfen, die Produktionskosten zu senken.

Schaut Euch mal die älteren Manuals an. Die Patchbeispiele gehen meist über Violine, Oboe, Tuba, Flöte, Klavier usw., denn das wurde damals verlangt.

Der typische Eigencharakter eines Synthies war früher eher ein unerwünschter Nebeneffekt und spielte erst mit dem verstärkten Einsatz in der Rockmusik eine größere Rolle.

hugo.33.im_toaster schrieb:Was denkt Ihr, hatten die Konstrukteure analoger Geräte bestimmte Vorstellungen wie ihre Synthesizer klingen sollen?

In den Anfängen hat man ja versucht, mit einem Synthesizer die echten Instrumente nachzuahmen. Das oberste Ziel war meist eine möglichst authentische Imitation von Orchesterinstrumenten. Ein Synthesizer sollte ja helfen, die Produktionskosten zu senken.

Schaut Euch mal die älteren Manuals an. Die Patchbeispiele gehen meist über Violine, Oboe, Tuba, Flöte, Klavier usw., denn das wurde damals verlangt.

Der typische Eigencharakter eines Synthies war früher eher ein unerwünschter Nebeneffekt und spielte erst mit dem verstärkten Einsatz in der Rockmusik eine größere Rolle.

Moogulator

Admin

das stimmt zwar teilweise, aber man hat das eher gemacht,um den leuten das ein bisschen einfacher zu machen.. der sinn, neue klänge modular zusammenzubauen stammtz aus der experimentellen ecke, morton subotnick und andere wie stockhausen sind eigentlich die, die die ingenieure fragten, ob sie nicht soetwas bauen könnten: sprich: oszillatoren und co.. denn vorher arbeitete man mit unterschiedlichen "laborgeräten".. also pulsgeneratoren und EQs / filter und so weiter..

die instrumentennachahmung war eher für den normaldoof™ von der straße, dem die angst genommen werden sollte..

das steckt zumindest hinter der elektronik und natürlich auch ein gewisser anspruch, die akustischen instrumente auch langfristig zu ersetzen oder mindestens zu ergänzen, aber nicht nur mit identischen sounds.. es ist eigentlich nur der traditionswille, der die orchester sehr , ehm unprogressiv dastehen lässt ;) synthesizerorchester .. das ist ein aspekt..

die instrumentennachahmung war eher für den normaldoof™ von der straße, dem die angst genommen werden sollte..

das steckt zumindest hinter der elektronik und natürlich auch ein gewisser anspruch, die akustischen instrumente auch langfristig zu ersetzen oder mindestens zu ergänzen, aber nicht nur mit identischen sounds.. es ist eigentlich nur der traditionswille, der die orchester sehr , ehm unprogressiv dastehen lässt ;) synthesizerorchester .. das ist ein aspekt..

Noise-Generator

Preset-User

A

Anonymous

Guest

"Selbstgebaute" Klänge

Es beginnt ja erst, interessant zu werden, wenn Ungewöhnliches passiert, wenn der Klavierton z. B. langsam einschwingt und schnell abreißt, so wie beim Rückwärtsspielen einer Bandaufnahme, und wenn aus solch einer kleinen und winzigen Funktionsveränderung schon so ungewöhnlich Neues passiert.

Wenn beispielsweise nur vier Funktionen getauscht oder geändert werden können, jede in einer Vielzahl von Nuancierungen. so erinnert das immer an die Jugendimpression einer Schokoladenschachtel mit Schiebebildern. in der man zehn oder zwölf Köpfe, Rümpfe, Beine und Füße in allen möglichen Kombinationen übereinanderschieben konnte, und ebenso hilflos wie fasziniert versuchte, die Summe der Möglichkeiten zu ergründen.

Je weiter die "Entfesselung", die Auflösung in Funktionen getrieben wird, um so interessanter und vielseitiger ist ein Synthesizer, um so berechtigter trägt er diesen Namen.

... Mit der Entwicklung der Elektronik begann ein neues Tönen. Zunächst zufällig, als unerwünschtes Nebenprodukt im Rückkopplungs-Pfeifen der ersten Rundfunkempfänger: das Schwingen der Elektronen in einem Stromkreis, als Ton hörbar in der Membran des Kopfhörers oder Lautsprechers. Dann zielstrebig weiterentwickelt zum elektronischen Musikinstrument, aber eben zum Musikinstrument mit Registern und Klangfarben, zu denen sich der Konstrukteur, nicht aber der Benutzer entscheiden mußte. Und wieder war die Imitation herkömmlicher Instrumente und Klangfarben Ziel und Maßstab aller Perfektion! Nichts Endgültiges und letztlich Neues also, abgesehen von dem Gag, eine Violine von einer Tastatur spielen zu können.

Aus dieser Unzufriedenheit über den vorgefertigten, vorgegebenen und vorbestimmten Klang, über das "Fertiggericht" eines Klanges oder Tones, egal ob reale oder elektronische Klangerzeugung, entstand schließlich die Idee des Synthesizers. Die Idee einer kompletten Küche zum Selbstkochen mit allen nur denkbaren Zutaten und Geräten, die Idee eines elektronischen Handwerkskastens mit allen nur denkbaren Werkzeugen und Stoffen zum: "Do it yourself" am Suchen und Finden eines Klanges oder Tones nach eigener Vorstellung und eigener Phantasie.

Auszug aus: Heinz Funk - Was ist ein Synthesizer?

Funkschau, Heft 23, 1973

Quelle: http://www.elektropolis.de/ssb_story_heinz_funk.htm

mehr über Heinz Funk: http://www.elektropolis.de/ssb_heinz_funk.htm

Moogulator

Admin

juhuuu, heinz wieder.. ;)

aber die worte sagen es ja: man orientiert sich zwar an klassischen instrumenten, jedoch wünscht sich dinge, die damit direkt nicht oder nur schwer gehen..

manipulation und veränderung.. musikalische ideen umsetzen, das ist unabhängig.. und imo gab es nur unter den "fans" diese orchester gegen instrument "streits"..

synthese, bearbeitung, nachempfindung.. alles dinge, die man auch schon in der klassischen musik hatte..

achja: ich hab hier ein nettes album von acoustica, sie spielen aphex twin.. und das nicht schlecht.. einiges vom richard d james album.. und ein paar sachen von anderen alben.. schöne idee, ver2felter snarespieler ;)

aber die worte sagen es ja: man orientiert sich zwar an klassischen instrumenten, jedoch wünscht sich dinge, die damit direkt nicht oder nur schwer gehen..

manipulation und veränderung.. musikalische ideen umsetzen, das ist unabhängig.. und imo gab es nur unter den "fans" diese orchester gegen instrument "streits"..

synthese, bearbeitung, nachempfindung.. alles dinge, die man auch schon in der klassischen musik hatte..

achja: ich hab hier ein nettes album von acoustica, sie spielen aphex twin.. und das nicht schlecht.. einiges vom richard d james album.. und ein paar sachen von anderen alben.. schöne idee, ver2felter snarespieler ;)

A

Anonymous

Guest

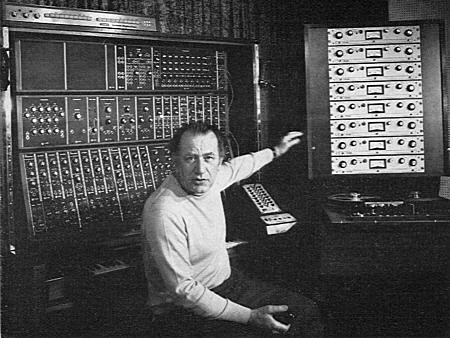

Karlheinz beim Herstellen der Verbindung

Ja - der gute Heinz kam ja aus der F-Musik*, da darf es nicht all zu krass sein. Stocki hat aber auf gar keinen Fall experimentelle Musik gemacht - bei ihm war damals alles determiniert**. Auch hat er keinen Synthesizerhersteller zur Herstellung ermutigt. Richtig ist aber, dass Herr Deutsch und Herr Carlos mit dem Technikus Moog was ausgeheckt haben, das dann musikalisch (1 Mio Tonträger von Switched on Bach) erfolgreich war. Und jeder Doof mußte dann auch so was haben, wollte schließlich auch die dicke Kohle machen und ficken.

mehr unter: http://www.elektropolis.de/ssb_moogstory.htm

* F-Musik ist eine Abkürzung für die auch „Gebrauchsmusik“ genannte „funktionale“ oder „funktionelle“, an bestimmte Zwecke gebundene Musik, etwa Filmmusik, Musik in Kaufhäusern und Aufzügen (Muzak) sowie zum Teil auch Kirchenmusik. Insgesamt ist der Begriff weniger gebräuchlich, und F-Musik wird gelegentlich auch als Teil der U-Musik begriffen.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/E-,_U-_und_F-Musik

mehr: http://de.wikipedia.org/wiki/Filmmusik

** de|ter|mi|nie|ren tr. 3 festlegen, bestimmen

© Wissen Media Verlag

MiK

Löten&Coden

Moogulator schrieb:die instrumentennachahmung war eher für den normaldoof™ von der straße, dem die angst genommen werden sollte..

Ich halte ja son Hammond Novachord für den ersten echten Synthesizer der Form, wie wir ihn heute kennen:

http://www.discretesynthesizers.com/nova/intro.htm

Das Ding wollt auch keiner, weil jeder vor dem Sound Angst hatte. Es klang halt ungewohnt.

Ach, wie gern hätt ich son Teil. Idealerweise in schon restauriert, weil das nen Haufen Arbeit ist, wie man auf den Seiten nachlesen kann.

Wie schön, dass der Firma Fender mit dem Rhodes das Piano-Imitat misslungen ist!

Wie schön, dass der Firma Yamaha mit dem DX7 das Rhodes-Imitat misslungen ist!

Ich las auf dem Display eines anderen Synths (Ensoniq VFX???) den Patchnamen "DX-Rhodes". Erinnert sich noch jemand daran? Nein. Das Imitat war offenbar gelungen...

Wie schön, dass der Firma Yamaha mit dem DX7 das Rhodes-Imitat misslungen ist!

Ich las auf dem Display eines anderen Synths (Ensoniq VFX???) den Patchnamen "DX-Rhodes". Erinnert sich noch jemand daran? Nein. Das Imitat war offenbar gelungen...

Moogulator

Admin

A

Anonymous

Guest

Ganz offensichtlich kennen viele junge Menschen heute den echten Synthesizer nicht mehr.

Bitte bis Montag auswendig lernen, ich frage ab.

Bei dem Text werde ich regelmäßig ohnmächtig vor Glück. Echt.

aus Heinz Funk ...

Das Kunststoff-Zeitalter in der Weltgeschichte der Töne und Klänge hat begonnen, in dem, wie in jeder Entwicklung, am Anfang der Mißbrauch steht, die Imitation von bereits Dagewesenem bis mit dem neuen Stoff auch die neue Form entsteht. Der Synthesizer ist kein Musikinstrument, das auf Knopfdruck eine Vorstellung realisiert. Was bei der elektronischen Orgel einst Ziel allen Wunschdenkens war, das fertige Musikinstrument mit den fertigen Klängen, leicht zu bedienen und zu verstehen, das wurde beim Synthesizer zum Tabu.

Sicherlich müssen zugunsten leichter und schneller Bedienbarkeit auf der Bühne Kompromisse mit Einschränkungen der Vielseitigkeit erkauft werden, und sicherlich werden im Zuge der Sucht nach neuen, musikalischen Ausdrucksmitteln "Quasi Synthesizer" mit ein paar vorgefertigten Klangfarben und Effekten den Markt in zunehmendem Maße beleben, in allen möglichen Varianten, wie wir sie bei Orgeln zwischen 100 DM und 100.000 DM schon zu unterscheiden vermögen. Der echte Synthesizer aber ist kein Musikinstrument in diesem Sinne, er ist vielmehr ein System der Entfesselung und des Sezierens, der operativen Auftrennung aller nur denkbaren Nervenpunkte am komplizierten Organismus eines Tones oder Schallereignisses, und ihrer Wiederzusammenfügung in beliebiger Gesetzlosigkeit. Je willkürlicher, je komplizierter, je unberechenbarer dieses System arbeitet oder bearbeitet werden kann, desto reizvoller und interessanter ist es. Zumindest für den, der das sucht, was bisher noch kein Musikinstrument zu bieten vermochte, den Vorstoß in einen unbegrenzten Raum von Möglichkeiten, in dem man fasziniert und resigniert zugleich die Hilfslosigkeit unserer Vorstellungskraft erkennen muß.

Bitte bis Montag auswendig lernen, ich frage ab.

Bei dem Text werde ich regelmäßig ohnmächtig vor Glück. Echt.

aus Heinz Funk ...

Das Kunststoff-Zeitalter in der Weltgeschichte der Töne und Klänge hat begonnen, in dem, wie in jeder Entwicklung, am Anfang der Mißbrauch steht, die Imitation von bereits Dagewesenem bis mit dem neuen Stoff auch die neue Form entsteht. Der Synthesizer ist kein Musikinstrument, das auf Knopfdruck eine Vorstellung realisiert. Was bei der elektronischen Orgel einst Ziel allen Wunschdenkens war, das fertige Musikinstrument mit den fertigen Klängen, leicht zu bedienen und zu verstehen, das wurde beim Synthesizer zum Tabu.

Sicherlich müssen zugunsten leichter und schneller Bedienbarkeit auf der Bühne Kompromisse mit Einschränkungen der Vielseitigkeit erkauft werden, und sicherlich werden im Zuge der Sucht nach neuen, musikalischen Ausdrucksmitteln "Quasi Synthesizer" mit ein paar vorgefertigten Klangfarben und Effekten den Markt in zunehmendem Maße beleben, in allen möglichen Varianten, wie wir sie bei Orgeln zwischen 100 DM und 100.000 DM schon zu unterscheiden vermögen. Der echte Synthesizer aber ist kein Musikinstrument in diesem Sinne, er ist vielmehr ein System der Entfesselung und des Sezierens, der operativen Auftrennung aller nur denkbaren Nervenpunkte am komplizierten Organismus eines Tones oder Schallereignisses, und ihrer Wiederzusammenfügung in beliebiger Gesetzlosigkeit. Je willkürlicher, je komplizierter, je unberechenbarer dieses System arbeitet oder bearbeitet werden kann, desto reizvoller und interessanter ist es. Zumindest für den, der das sucht, was bisher noch kein Musikinstrument zu bieten vermochte, den Vorstoß in einen unbegrenzten Raum von Möglichkeiten, in dem man fasziniert und resigniert zugleich die Hilfslosigkeit unserer Vorstellungskraft erkennen muß.

micromoog

Heute nicht

kleiner Tipp für Anna:

http://www.individuelle-klopapierbedruckung.de ...auch in Kleinmengen...

da macht der Sch... erst richtig Spass!

http://www.individuelle-klopapierbedruckung.de ...auch in Kleinmengen...

da macht der Sch... erst richtig Spass!

Moogulator

Admin

escii

..

Anna_Lüse schrieb:Ganz offensichtlich kennen viele junge Menschen heute den echten Synthesizer nicht mehr.

du hast ja so recht. wenn ich die ganzen jungen huepfer sehe,

die mit raubkopien von reason rumbasteln und nicht das

geringste davon verstehen, was sie da eigentlich gerade

machen, moechte ich auch immer gerne "nachhilfestunden"

verordnen.

escii schrieb:@ thema: Ist es wohl Zufall, wenn man im Auto Gas gibt oder Absicht?

ich kenne da einige, die genau dies zufall nennen wuerden,

vor allem wenn sie gerade geblitzt worden sind

escii

..

escii schrieb:wie das wohl im Synthibereich dann aussieht / sich anhört?

ist doch klar, wenn man fuer seine genialen synthese-ideen

gelobt wird, dann waren diese ideen volle absicht, von langer hand

geplant und in akribischer kleinarbeit realisiert.

wenns die leute hingegen nicht so toll finden, dann wird genau

dieser umstand als "bedauerlicher zufall" gewertet und die eigentliche

idee ist natuerlich immer noch genial, sie wird nur von den

anwendern nicht richtig verstanden

A

Anonymous

Guest

escii schrieb:wie das wohl im Synthibereich dann aussieht / sich anhört?

nach TB303

Neue Beiträge

-

-

Exquis Kickstarter MPE fähiges "Keyboard"/Controller/Kompositionshilfe

- Letzter: Donauwelle

-

-

-

-

-

News

-

News Umsturz 2026 - SequencerTalk 264 - die letzte in diesem Jahr - live

- Gestartet von Moogulator

- Antworten: 1

-

News 2025-12-20 Shiny Toys, Dortmund - Musik Festival Reihe IV

- Gestartet von Moogulator

- Antworten: 1

-

-

News CRYPTOBIOSIS (Performance-Musik-Mikrobiologie) - in Köln

- Gestartet von Moogulator

- Antworten: 0

-

-

-

News Next-Generation MIDI Controller kommen - eine ganze Ladung

- Gestartet von Moogulator

- Antworten: 1

App installieren

So wird die App in iOS installiert

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.