Aufwändigere Atmos Systeme haben mehrere Arrays von Speakern an der Decke, die von vorne bis hinten reichen, nicht nur *einen* zentralen Deckenlautsprecher (der klassische "VOG").

Eben, die Dinger sitzen an der Decke, plan auf

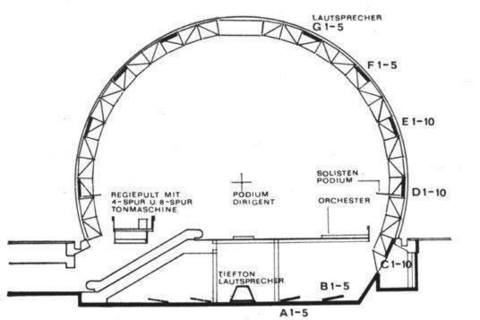

einer Ebene. Mit dieser einen zusätzlichen Ebene können keine so präzisen Höheninformationen dargestellt werden, wie dies bei einer Kugelanordnung der Lautsprecher um den Hörer herum in einem Kugelauditorium möglich ist. Bitte wirf einen Blick auf diese Zeichnung (aus dem ersten Link meiner vorherigen Post):

(Quelle: "Musik..., verwandelt. Das Elektronische Studio der TU Berlin 1953-1995", hg. von Frank Gertich, Julia Gerlach und Golo Föllmer, Hofheim 1996)

Es gibt sieben Ebenen (= Lautsprecherringe A bis G) für die Höheninformation, deren einzelne Lautsprecher wiederum konzentrisch um die Hörer angeordnet sind. Drei Ringe befinden sich zudem

unterhalb der Hörer. Welches aktuelle System bietet eine ähnliche detaillierte Raumauflösung?

Bei der Größe des Raumes ist ne gleichmäßige Ausleuchtung aller Sitzplätze kaum möglich, auch mit 650 Lautsprechern nicht. Ein Problem, das IMAX Kinos z.B. auch haben (die Deckenlautsprecher sind einfach viel zu weit weg vom Publikum).

Das Verständnisproblem beginnt schon dabei, dass unsere aktuellen Mehrkanalsysteme samt und sonders für die Verwendung im Kino gedacht sind: Das zweidimensionale Bild kommt von vorne, eine Art Dreidimensionalität soll der Ton beisteuern, aber bitte so, dass es auf jedem Sitzplatz in dem riesigen rechteckigen Schuhkarton möglichst gleich klingt. Darauf sind geschätzt 99% Prozent der installierten Systeme optimiert, das restliche Prozent sind Multikanalsysteme in Vergnügungsparks, die dort aber eben auch zur Unterstützung von Bewegtbildern bzw.

Themenfahrten verwendet werden, dazu kommt eine noch kleinere Anzahl an Forschungsanlagen.

Ein System, dass sich hingegen einzig auf die möglichst detaillierte (= mit möglichst wenig Phantomschallquellen auskommende) Darstellung räumlicher Prozesse konzentriert, muss dagegen nicht die Gegebenheiten der Bildprojektion vor dem Hörer (Kino) bzw. des sich durch Attraktionen bewegenden Hörers (= Themenfahrt) berücksichtigen, sondern kann die Hörer so positionieren, wie es für eine möglichst umfassende und genaue Kontrolle der Schallpositionierung notwendig ist: in die Mitte des nun rein akustischen Geschehens, das sich gleichberechtigt auf allen drei Ebenen um den Hörer herum entfalten kann.

Durch den Wegfall des Blickrichtungszwnags (= was vorne sichtbar ist, muss auch von vorne zu hören sein) bei einem auf reine Musikreproduktion ausgerichteten System wie dem Kugelauditorium, ist zudem die absolute, statische Positionierung eines Klanges vernachlässigbar geworden, vielmehr liegt der Fokus nun auf den relativen Positionen der Klänge zueinander und ihren dynamischen Bewegungen im Raum: Die "gleichmäßige Ausleuchtung aller Sitzplätze" ist dann eben keine Rahmenbedingung mehr, die es einzuhalten gilt.

Erst seit zwei, drei Jahren beginnen reine Musikproduktionen im Dolby-Atmos-Format veröffentlicht zu werden. Bei diesen liegt der Fokus aber hörbar darauf, die Musikproduktion besser durchhörbar zu machen und den Zuhörer gleichsam in die Mitte der Band bzw. des Aufnahmeraums zu rücken. Hier scheinen sich die Musikproduktionfirmen aber vor allem an der Aufarbeitung ihrer "Back Catalogues" abzuarbeiten, sprich: Klassiker der Musikgeschäfts werden – in Dolby Atmos abgemischt – erneut auf den Markt gebracht, zur Zweit-, Dritt- oder gar Viertauswertung.

Ich hatte das Glück, ein paar solcher Produktionen in erstklassig ausgestatteten Abhörumgebungen zu hören: Das Ziel, die Durchhörbarkeit zu verbessern und den Hörer auf die Bühne/ins Studio zu holen, wird definitiv erreicht, und der dadurch erzielte Gewinn an Musikgenuß war zumindest für mich deutlich größer, als ich es mir in der Theorie gedacht habe. Bei den sich anschließenden Gesprächen mit dem verantwortlichen Toningenieur (der dies erfolgreich auf internationalem Niveau macht) wie auch mit Kunden, die diese Produktionen hören, war der Tenor aber immer wieder, dass Klangbewegungen im Raum als Gimmick verschrien sind und allenfalls als kurzzeitiger Effekt eingesetzt werden.

Das verwundert ja auch nicht, wenn es sich um besagte Aufarbeitung von "Klassikern" dreht. Aber selbst aktuelle Popmusikproduktionen in diesem Format nutzen die technischen Möglichkeiten nur als sporadischen Effekt, nicht aber zur Komposition von Klangraumbewegungen, die eben nicht mehr Mittel zum Zweck sind, sondern gleichberechtigt neben "klassischen" Kompositionsparametern wie der harmonischen Entwicklung stehen.

Mit dem Kugelauditorium waren solche Strukturen das erste Mal einem breiten Publikum vermittelbar – heute, 50 Jahre später, sind seine technischen Möglichkeiten nach wie vor unerreicht. Ich habe einmal das Glück gehabt, Stockhausens "Gruppen" (1955–1957) für drei im Raum verteilte Orchester hören zu können, das war schon geil, aber ob ich jemals das Glück haben werde zu hören, wie ein Klang von oben durch mich durchfällt, um sich dann in Spiralen um mich herum von unten immer schneller werdend wieder aufwärts zu schrauben…?

Mit aktuellen Systemen geht es jedenfalls nicht.

Obendrein sieht das Regiepult nicht danach aus, dass man wirklich jeden Lautsprecher separat ansteuern könnte, mir scheint es wurde in Gruppen gearbeitet.

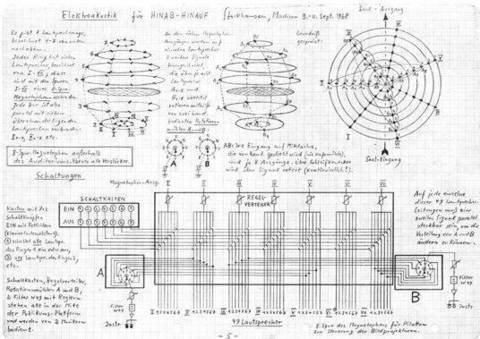

Viel wirst Du in "Stockhausens erste Skizze zu einer speziell für das Kugelauditorium konzipierten Komposition" nicht erkennen können:

Erkennbarer findest Du es sicherlich in Karlheinz Stockhausens "Texte zur Musik 1970-1977" (Bd. 4, Köln 1978), das ist aber meines Wissens nur noch antiquarisch erhältlich.

blog.berlinerfestspiele.de